《魔灯》是瑞典电影大师英格玛·伯格曼,是电影艺术史上最重要的人物之一。伯格曼作为艺术家,在戏剧、电影甚至文学领域都取得了很高造诣,他在1975年获得过诺贝尔文学奖的提名,他排演过斯特林堡、易卜生和莎士比亚的戏,而他的那些电影更是为他赢得了世界性声誉,《处女泉》《犹在镜中》《呼喊与细语》和《芬妮与亚历山大》先后四次获得奥斯卡最佳外语片奖。

《魔灯》是伯格曼一生创作、导演和制作了75部电影作品,排演了174场舞台剧,还有一系列电视剧和电视片,这些作品都可以从他的自传《魔灯》中捕捉到生命的原型。《魔灯》里藏着伯格曼一生的经历:童年记忆,与父母的关系,充满激情与背叛的爱情与婚姻,戏剧与电影两头并重的事业,信仰危机,等等。这本书被列入《纽约时报书评》精选的《20世纪的书》中,成为最受世界读者欢迎的电影大师自传。

自传《魔灯》里藏着伯格曼一生的经历:童年记忆,与父母的关系,充满激情与背叛的爱情与婚姻,戏剧与电影两头并重的事业,信仰危机,等等。他将创作灵感和经历一一写了下来,同时又以一种让人吃惊的方式坦言自己的滥交、冷漠、不忠、说谎、多疑和愤怒,甚至是大便失禁这样的身体隐疾,以及曾经崇拜纳粹的经历,都写在这本书里,坦白的程度相比卢梭的《忏悔录》有过之而无不及。

你将读到:

- 紧张的父子关系对伯格曼产生了什么影响?

- 书名中的“魔灯”是指什么?

- 伯格曼电影里的负罪感意识从何而来?

- 混乱的婚姻情感生活如何成为伯格曼电影艺术的创作灵感?

- 为什么伯格曼曾自我放逐海外长达九年?

- 为什么相比较电影,伯格曼说自己更爱戏剧?

关于作者

瑞典电影大师英格玛·伯格曼,是电影艺术史上最重要的人物之一。他和意大利的费里尼、苏联的塔可夫斯基一起,被并称为世界现代艺术电影“圣三位一体”,代表了20世纪60年代以来欧洲艺术电影的最高峰。英格玛·伯格曼作为艺术家,在戏剧、电影甚至文学领域都取得了很高造诣,他在1975年获得过诺贝尔文学奖的提名,他排演过斯特林堡、易卜生和莎士比亚的戏,而他的那些电影更是为他赢得了世界性声誉,《处女泉》《犹在镜中》《呼喊与细语》和《芬妮与亚历山大》这四部电影,先后四次获得奥斯卡最佳外语片奖。

核心内容

英格玛·伯格曼曾说,自传《魔灯》是他“仅有的一部投入了自己全部文学抱负”的作品。童年、父母、宗教、影像、女人、婚姻、戏剧、死亡,这些词语成为进入伯格曼人生的关键词。他将创作灵感和经历一一写了下来,同时又以一种让人吃惊的方式坦言自己的滥交、冷漠、不忠、说谎、多疑和愤怒,甚至是大便失禁这样的身体隐疾,以及曾经崇拜纳粹的经历,都写在这本书里,坦白的程度相比卢梭的《忏悔录》有过之无不及。

前言

《魔灯》这本书是享誉世界的瑞典导演英格玛·伯格曼的自传。在书里,他回顾一个乡间年轻人如何成为艺术大师的全过程,剖析了自己的生命和人生经历。

英格玛·伯格曼,这个人也许是世界上最有名的几个瑞典人中的一个,他也是电影艺术史上最重要的人物之一,他和意大利的费里尼、苏联的塔可夫斯基一起,被并列称为世界现代艺术电影“圣三位一体”,代表了20世纪60年代以来欧洲艺术电影的最高峰。伯格曼的电影具有浓烈的哲学思辨意味,里面有对生死、信仰等问题的终极追问,正因为这样,他虽然不是一个大众化的导演,却在艺术上影响了很多导演,比如美国导演伍迪·艾伦和中国导演李安。据说,当年李安就是受了伯格曼的经典作《处女泉》的影响,才走上电影道路的。2007年7月30日,伯格曼在祖国瑞典的定居地法罗岛去世,享年89岁。当时李安正在紧张地拍摄电影《色戒》,得知伯格曼去世的消息后,他悲痛到只能暂停手中工作。

英格玛·伯格曼作为艺术家,在戏剧、电影甚至文学领域都取得了很高造诣,他在1975年获得过诺贝尔文学奖的提名,他排演过斯特林堡、易卜生和莎士比亚的戏,而他的那些电影更是为他赢得了世界性声誉,《处女泉》《犹在镜中》《呼喊与细语》和《芬妮与亚历山大》这四部电影,先后四次获得奥斯卡最佳外语片奖。

伯格曼一生创作、导演和制作了75部电影作品,排演了174场舞台剧,还有一系列电视剧和电视片,这些作品都可以从他的自传《魔灯》中捕捉到生命的原型。《魔灯》里藏着伯格曼一生的经历:童年记忆,与父母的关系,充满激情与背叛的爱情与婚姻,戏剧与电影两头并重的事业,信仰危机,等等。他将创作灵感和经历一一写了下来,同时又以一种让人吃惊的方式,坦言自己的滥交、冷漠、不忠、说谎、多疑和愤怒,甚至是大便失禁这样的身体隐疾,以及曾经崇拜纳粹的经历,都写在这本书里,坦白的程度相比卢梭的《忏悔录》有过之无不及。

伯格曼曾说过,这本自传是他“仅有的一部投入了自己全部文学抱负的作品”,而这本书也被列入了《纽约时报书评》精选的《20世纪的书》中,成为最受世界读者欢迎的电影大师自传。这本书在叙述风格上很特殊,它非常像伯格曼的电影,把现实、记忆和梦境杂糅在一起,打破了人物传记的传统时间线性顺序,它既非顺着童年走到老年,也不是从老年开始倒叙回忆。《魔灯》像一幅拼贴画,伯格曼把自己的人生经历编入25个自然章节,只有1到25的自然数排列,没有任何提示性的小标题,记忆来回切换,人生不同阶段交叉闪现,这其实很符合一个人在回忆往事时的真实状态。

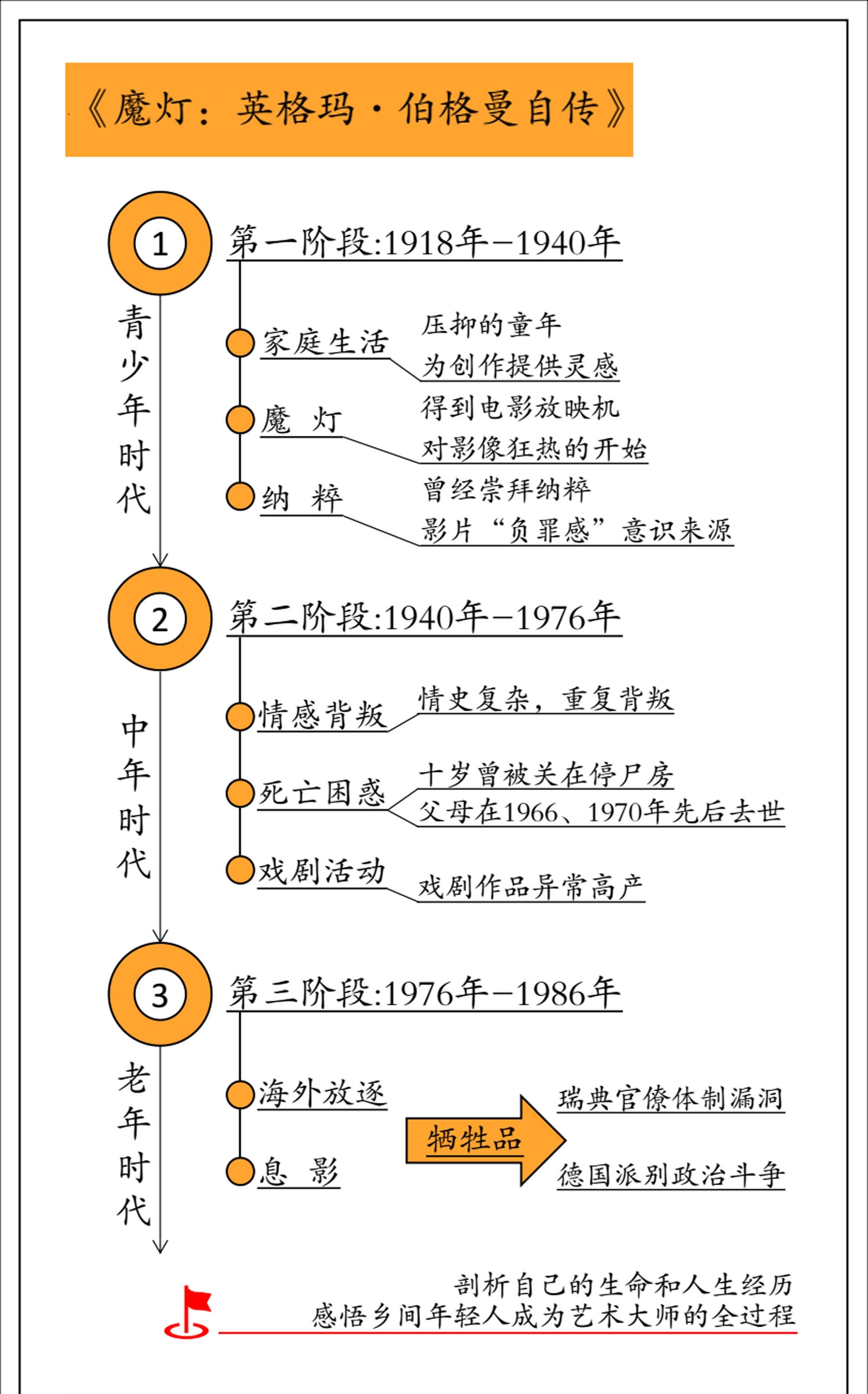

以上我们简单回顾了伯格曼的一生,下面让我来给你分享这本书中的精彩内容。《魔灯》的叙述结构是碎片化的,但为了让读者对这位艺术大师的一生有清晰而完整的认知,我们的讲述选择线性的方式,分别讲述他的青少年、中年和晚年。这三个时段中,我来选取《魔灯》中描写的重要事件来回顾这位艺术家的人生,并且重点讲述那些酝酿了伯格曼艺术风格的事件。

青少年时代

第一个阶段,1918年到1940年,从英格玛·伯格曼出生直至他22岁离家出走,这是他的青少年时代。在这个时期,理解伯格曼的关键词有三个:家庭,魔灯,纳粹。

先来说第一个词:家庭。

1918年7月14日,英格玛·伯格曼出生于瑞典乌普萨拉,是家里第二个孩子,母亲叫卡琳·伯格曼。父亲埃里克·伯格曼是路德教徒,瑞典教会牧师,后来成为国王教堂牧师。家里的宗教气氛浓重,非常压抑,父母的婚姻看似美满却危机重重,伯格曼依恋母亲,惧怕父亲,仇恨兄弟姐妹,他受到严厉的管教,时刻被灌输罪恶、忏悔、惩罚、谦恭等概念,母亲拒绝对他表现出过多关爱,父亲动不动就体罚,这一切造成了伯格曼严重的童年阴影。

童年时代的生活为伯格曼的创作提供了持续灵感。首先表现在他和父母的矛盾关系上,这种关系在他的电影中反复出现。

渴望父爱是重要的主题——对于伯格曼来说,父亲作为神职人员的角色代替了父亲的角色,他规训和惩戒管教儿子,缺乏父亲的温暖。伯格曼得不到父爱而产生怨恨,他本人在20世纪70年代的访谈里也承认自己很多电影中的父子关系都是恶劣的。比如电影《野草莓》的主题就是探讨父爱缺失:主人公艾萨克的父亲对孩子极度冷漠,而这冷漠遗传给了儿子,使得他自己拒绝成为一个父亲。

母亲始终是伯格曼迷恋的对象,1983年,已经息影的伯格曼还专门拍摄了一部纪念母亲的短片《卡琳的脸》,所用的素材是家里的相册,从母亲3岁的第一张照片开始,一直到最后心脏病发作几个月前拍的照片。在一张张照片切换中,伯格曼讲述着对母亲的爱。在《魔灯》里,伯格曼说自己对母亲“像小狗一样忠诚”。作为牧师的妻子,母亲一生都在扮演贤惠、含蓄的完美女主人角色,她对家里贡献的是无尽的义务,所有的家庭成员都依恋她,伯格曼尤其厉害。为了不让哥哥和妹妹分享母亲的爱,哥哥得猩红热病时,他希望哥哥就此死掉,他更是曾和哥哥合谋想掐死还在襁褓中的妹妹。为了讨好母亲,他用病痛来激发母亲的同情心,经常动不动就晕厥,他还用一种相反的方式,用刻意的冷漠和傲慢来试图引发母亲的重视。

对母爱的渴望和遭到冷落的事实,给伯格曼的童年又加了一层阴影,从此,他学会了带上人格的假面具,学会了“把敏感和自尊结合在一起”,这也养成一种伯格曼标记,就是“不要碰我,不要接近我,不要抓住我,我是伯格曼,看在上帝的份上,离我远一点”。可这些阴影部分不独属于伯格曼,它们是人类共有的人格缺陷,正因为对自己有这样不留情面的剖析,我们才被伯格曼的电影所震撼。

压抑的童年生活不只给伯格曼留下对宗教的怀疑、对父母的怨恨,它还给伯格曼留下了一台电影放映机,就是与自传书名里的“魔灯”。这是走进伯格曼青少年时代的第二个关键词。

童年的伯格曼发现自己很难区分想象和真实的界限,他非常渴望拥有一台电影放映机。10岁的圣诞节,哥哥达格得到了一台电影放映机,但他毫无兴趣,伯格曼却嫉妒得发疯。于是伯格曼用上百个镀锡的士兵玩具去和哥哥交换这台放映机,他如愿了。从此以后,每当独自一人时,伯格曼喜欢躲进育婴室一个宽敞的衣柜中,把放映机放在一个糖盒上,点燃煤油灯,光线直射在墙上,然后装上幻灯片,开始看影像。伯格曼对影像的狂热,从这一刻开始延续了六十多年。

在伯格曼很多电影里都有“电影放映机”这个意象,比如在1958年的电影《魔法师》中,催眠师手里拿着它,1982年半自传性质的电影《芬妮和亚历山大》中,男孩亚历山大的卧室中也有它,这台“魔灯”成为伯格曼电影世界的核心。然而很多人不知道,除了魔灯之外,伯格曼还有另一套玩具——一套自制的木偶剧院。他制作木偶,搭建布景,编写剧本。童年时有一段时间,伯格曼是在外祖母家中度过的,在那些孤独的日子里,他常常摆弄这个剧院模型,升起帷幕,欣赏《小红帽》或者《灰姑娘》里的布景,如伯格曼所言:“游戏使我成为舞台的主宰者。”

如果说魔灯点亮了伯格曼的电影世界,那么木偶剧院模型让他爱上了戏剧。电影和戏剧,是伯格曼一生中的两大爱好。成年后,他把戏剧比作“忠贞的妻子”,而把电影比作“名贵的情妇”。不过20世纪70年代后 ,他越来越厌恶电影的商业化倾向,80年代初宣布息影并再度回归戏剧舞台。在纪录片《完全伯格曼》中,他坦白:“我对戏剧的热衷与着迷,比起电影来要深刻得多。”

青少年时期的第三个关键词,叫纳粹。

这里涉及伯格曼自述的一段重要经历,也是日后评论家们分析其影片具有浓重负罪感意识的来源。1934年,16岁的伯格曼以交换生的身份前往德国,住在图林根州一个牧师家里。那个时候,德国的法西斯势力在逐渐增强,这个国家正在酝酿狂热崇拜希特勒的风潮,伯格曼借宿的牧师家庭也不例外。在这种情形下,伯格曼和这家人一起去魏玛参加了一次庆祝纳粹党成立的纪念大会,目睹了希特勒的演讲和游行,见证了整个城镇对这个法西斯头目的狂热崇拜。

伯格曼在自传中坦露,自己“曾很多年都站在希特勒那一边”,他当年初出茅庐,“毫无准备就一头栽进了理想主义和英雄崇拜的浪漫漩涡中”,以致于完全忽略了热潮背后的盲目和阴暗。当时,纳粹崇拜在伯格曼的周围是一种时髦的思想,甚至教区里许多牧师都是隐蔽的纳粹分子。这次经历给伯格曼的心理造成很大创伤,后来看到很多来自集中营的新闻时,他感到绝望和深深的内疚。对于这种内疚感,伯格曼也曾试图分析心理动机——这可以追溯到他童年饱受压抑和惩戒的家庭生活。他意识到自己的成长过程多数建立在比如做错事、认错、受罚、被宽恕等这样的概念上,这已经内化为伯格曼性格中的一部分,他认为这是他曾经崇拜纳粹的精神根源,因为他“从没有听说过自由,更不用说体验自由的滋味了”。

这样的经历对伯格曼的影响是什么呢?他决定从此绝不再碰政治,他拒绝给自己的电影加上任何政治色彩,他多年不参加选举,不读政治领袖的文章,也不听演说。不过事情总有例外,伯格曼毕竟有着一个艺术家的良心。1977年他旅居德国慕尼黑,当时的德国,新法西斯势力蠢蠢欲动,很多媒体言论和影视作品都试图给纳粹的言行进行美化,这种情境下,他拍了一部电影,叫《蛇蛋》。这是一部反法西斯的影片,反映了20世纪20年代巴伐利亚州的社会状况如何渐渐失控,以致成为孕育法西斯思想的温床。《蛇蛋》也被看做伯格曼唯一一部政治影片。

1937年,伯格曼进入斯德哥尔摩大学攻读文学和艺术史。1940年,伯格曼22岁,已经表现出对戏剧的狂热,他成为了斯德哥尔摩歌剧院的导演助理。这时候的伯格曼像脱缰的野马,不好好上课,加入了一个的青年组织,全部时间都用来进行学生戏剧活动,还和一个叫玛丽娅的学生演员整日混在一起。被家里发现后,他和父亲互殴,然后离家出走。

1940年到1976年

以离家出走为成长节点,伯格曼从1940年开始进入了他充满痛苦而才华横溢的影像和戏剧事业,一直持续到了1976年。这就是他人生的第二个阶段。理解中年阶段的伯格曼,大致有三个重心:情感背叛、死亡困惑和戏剧活动。

先说第一个:情感背叛。

伯格曼的情史可谓混乱又复杂,他一共结了5次婚,有过若干情人,生了9个孩子。他的妻子和情人们有的是舞蹈家,有的是周刊主编,有的是钢琴家,当然,还有一众女演员。伯格曼丰富的情史成为了他电影另一大主题的素材来源——女人与婚姻。他生活中很多女人都是影片中的人物原型,比如伯格曼一生的情人和伙伴丽芙·乌曼,两人合作了10部电影,生了一个女儿。

伯格曼不断重复背叛行为,总是轻易地爱上影片中的女演员,以至于他自己都震惊于这种轮回。他依然分不清想象和现实,比如他会把在现实生活中自己背叛第二任妻子埃伦、并决定和贡结婚的决定,原样复制到自己的影片中。在电视电影《婚姻生活》里,他就把这一经历给拍了出来。

对不忠行为的重复,让伯格曼感到非常痛苦,伯格曼被内心的欲望和良心的内疚长久折磨,为此,他也追溯了这种行为的源头——8岁时,他被中年寡妇艾拉阿姨诱惑,产生了最初的性意识,13岁时有了自渎行为,14岁就和同学安娜有了性体验。然而这些性经历之后,他依然在本子上写下“我不爱安娜,在我生活和呼吸的世界里没有爱”。所以,虽然情感生活中不断地陷入新的恋情,但伯格曼的心中,始终在渴求爱,却始终对爱恐惧。

伯格曼不知道如何处理家庭生活混乱带来的孤独感,他还有另一种困惑——死亡。这是理解伯格曼中年创作生命的第二个关键词。

在伯格曼的电影中,死亡是除了信仰、两性关系之外,第三个重要的主题,他的很多电影都围绕对死亡的讨论,许多电影主人公都逃不开死神的召唤,比如《第七封印》里的骑士,这些人物都用一种宿命论的态度来对待死亡。

伯格曼在86岁生日时曾说自己不害怕死亡,也不觉得死亡有什么神秘的,但当我们回顾那部隐喻性非常强的经典影片《第七封印》时,情形却并非如此。影片中,骑士和死神下棋的镜头被公认为电影史上最经典的画面之一,骑士为了多活些时间,不惜用作弊的方法来从死神那里赢得时间。是什么导致伯格曼对死亡的主题如此执迷?这里要谈两件事,第一个原因,是他本人回溯自己10岁时被关在停尸房的经历;第二个原因,则是伯格曼的父母在1966年和1970年先后去世。

10岁时,伯格曼有一次被关在索菲娅医院的停尸房里,和一具漂亮女人的裸尸在一起待着。他既迷惑又好奇,还鼓起勇气触摸了这具尸体,感觉死人的眼睛似乎正在看他,他发疯地逃了出去。这段插曲成为伯格曼的梦魇。死了的人不死,还去干扰活人,这样的主题在电影《假面》《呼喊与细语》中都有所描绘。

成年后的伯格曼做过一次手术,全身麻醉,因为麻醉剂量过大而导致他丢掉了6个小时的记忆。这又让他联想到了死亡的感觉,他由此认为:人死了就化为乌有,人活着没有目的,活着本身才是意义,因此死后并没有神的存在。这种类似解脱的感觉,也深化了伯格曼此前关于上帝缺席的主题。双亲的离世又一次让伯格曼接近了死亡。1966年,母亲心脏病发作突然去世,去世时伯格曼不在身边,当他目睹母亲的尸体时,他感觉死了的人没有真的死,他在母亲房间待了几个小时,导演的职业病发作了,他觉得与其说是悲痛,不如说是在思考和观察自己面对死亡的反应。1970年,伯格曼的父亲到了弥留之际。伯格曼在工作日记上记录了父亲从快死了、不省人事到最后死去的过程,他的记录冷冰冰的。看着父亲死去的脸时,他觉得自己不认识他,父亲的面孔使他“联想到死在集中营的那些人的照片,那是一张死人的面孔”。

从1940年到1976年,中年的伯格曼经历了双亲去世、婚姻反复触礁以及电影事业的风生水起。后人铭记伯格曼,主要来自他对电影的贡献,但不要忘记前面介绍的,相比75部电影作品,他的戏剧作品高达174部,异常高产。事实上,《魔灯》中有关戏剧部分的论述远在电影之上。理解中年时期伯格曼的第三个关键词,就是戏剧。

从1940年起,伯格曼就在学生剧团上演了许多经典剧目的业余戏剧作品,而1942年原创剧本《潘趣之死》的上演标志着他正式开始戏剧生涯。此后三十多年里,伯格曼先后在四家剧院里担任剧院经理、导演或院长。

1944年,26岁的伯格曼成为瑞典赫尔辛堡市立剧院院长,把一座濒临倒闭的机构变成了地方文化生活中心。在此阶段,他写出了第一个正式剧本《苦恼》,导演了九部作品。但伯格曼本人认为,自己真正开始学习戏剧艺术,是1946到1949年担任哥德堡市剧院导演期间,他学会了很多排演技巧。从1952到1958年,是伯格曼戏剧生涯最成功的阶段,这时候他担任马尔默市剧院导演,心无旁骛地排演舞台剧。这个阶段他建立了一支著名的伯格曼团队,还进行了纯粹的艺术实验。伯格曼开始着手对戏剧经典的重新解读,比如莫里哀的《唐璜》和斯特林堡的《鬼魂奏鸣曲》,他没有受制于任何一种单一的戏剧流派的束缚,自由游走在喜剧、古典剧、美国现实主义戏剧和新瑞典戏剧之间。1963年之后,伯格曼逐渐成为斯德哥尔摩皇家剧院的掌门人。1964年执导的易卜生的戏剧《海达·高布乐》,被欧洲戏剧界认为是其戏剧生涯中最杰出的作品。

斯特林堡,是伯格曼戏剧生涯的密码。他曾4次执导斯特林堡的剧本《一出梦的戏剧》。从14岁开始,这个被誉为现代戏剧之父的瑞典人,就成为伯格曼推崇备至的戏剧家。伯格曼后来也承认自己对斯特林堡的情感里有盲目崇拜的成分。他曾回忆自己最初阅读斯特林堡的感觉:“我的天,我在14岁时就读过它,可我一个字也没读懂。但我喜欢,我懂得这狂热、这猛烈、这野性、这泪水。”我们在伯格曼的电影里也可以看见斯特林堡的影子,比如出现在他最后一部电影《芬妮和亚历山大》的最后一个画面,好奇的读者可以去看看。

从1976年到1986年

1976年,伯格曼的艺术事业发生了突变,进入了他人生的第三个阶段。从1976年到1986年,也就是本书完成的年份,伯格曼进入老年,这个阶段的关键词有两个:海外放逐、息影。

海外放逐源于1976年1月30日发生的一场税务官司,这事件震惊了瑞典。当时伯格曼正在排演斯特林堡的《死亡之舞》,在剧院遭到了警察逮捕,罪名是税务作假。他的错误是签署了自己没过目和不懂的票据文件,然而这个诉讼还是以他交纳了18万克朗的税才算了结。最终法院宣布伯格曼无罪,而这场逃税纠纷被证实为是一场税务局的诽谤。伯格曼说自己成了填补瑞典官僚体制漏洞的牺牲品,他受到了讹诈和恐吓,一度住进精神病院,但他最终重建了生活秩序,度过了创作危机。之后,他决定离开瑞典,到海外工作。

经过一番漂泊后,伯格曼来到德国慕尼黑,和王宫剧院签订了合同。在德国的9年时光对伯格曼来说简直是一场噩梦,他的作品遭遇了前所未有的媒体攻击,又由于存在语言障碍,再加上长期在瑞典形成的习惯和德国的环境格格不入,伯格曼成了剧院的局外人,虽然在此期间他力主剧院改革,但最后还是被剧院解聘了。伯格曼意识到他又成了牺牲品,慕尼黑所在的巴伐利亚州是玩弄政治手段的地方,不同派别之间勾心斗角,来自北欧的乡下人伯格曼因为不懂政治而被迫出局。在德国的经历让伯格曼越来越力不从心,他已经六十多岁,饱受失眠和胃炎的折磨,常常大便失禁,为此感到羞耻。创作上,他发现自己的电影毛病越来越多,却无法像戏剧那样及时改正,胶片一旦做好是无法改变的。伯格曼希望从电影事业中消失,“在自己还能从衣帽架上取下帽子的时候,趁早把它取下,然后悄然离去”。1982年,伯格曼宣布退出影坛。

总结

最后简要回顾一下主要内容。

作为一个享誉世界的电影大师,伯格曼是一个复杂的艺术家,电影和戏剧是他的两大事业。他关注的主题主要有三个:信仰与怀疑,女人与婚姻,死亡之谜。这些主题都可以从伯格曼的人生经历中追溯到源头。从《魔灯》看,伯格曼的人生主要分为三个阶段,我们通过8个关键词勾勒了他的一生。从出生直至22岁离家出走,是伯格曼的青少年时代,在这个时期有三个关键词:家庭、魔灯和纳粹。这些构成了他的基本人格。第二阶段以伯格曼离家出走为节点,中年的伯格曼生活混乱,但创作井喷,这时的人生主题词是情感背叛、死亡困惑和戏剧活动。最后,伯格曼进入老年,关键词有两个:海外放逐和息影。

由于《魔灯》写于1986年,此后至2007年伯格曼去世时的经历没有论及,那就让我来给你讲讲伯格曼最后的故事吧。

1996年伯格曼退出剧院,2002年,他以84岁高龄把最后一部剧本《萨拉班德》拍成电视电影,此后隐居在瑞典法罗岛,直至2007年去世。在艺术生涯晚期,伯格曼用回忆录、舞台剧和小说等形式,试图回归文学写作。除了1986年的自传《魔灯》之外,他在1990年又出了第二本回忆录《影像:伯格曼论电影》。这是一本他对自己电影作品的自我总结,还有关于《野草莓》等影片的拍摄感想。这本书可以看作是《魔灯》的姊妹篇,是伯格曼专注于电影领域的回忆录,读者可以从中获得解读伯格曼电影的第一手资料。伯格曼息影后写了不少电影剧本和戏剧剧本,比较出名的有《善意的背叛》《星期天的孩子》和《私人谈话》三部,内容都是在讲述自己家庭生活的历史。他这些作品的文学性被后来人称作视觉散文,意思是作品总是把重点放在舞台,想象眼前有一群活生生的观众。事实上,伯格曼更像是在利用文学和电影、戏剧的某些重合特质,去进行跨艺术的尝试。伯格曼的文学写作持续到生命最后几年,2000年秋,他的新书《表演》出版,收录了长篇剧本《没有恋人的爱情》和一部新的小说《不忠》。2004年,伯格曼和女儿玛丽亚·冯·罗森联合出版了私人日记,这本书是伯格曼最后一任妻子英格丽德弥留之际的真实记录,其中有伯格曼对于死亡和信仰问题更现实的想法。

英格玛·伯格曼虽然是公认的电影大师,却也一直存在争议,比如,以瑞典20世纪50年代的布·维德伯格为首的一批电影导演和评论家,批评伯格曼的电影是“对瑞典民族性格的歪曲”,反对把他的电影当作瑞典电影的代表。1974年电影《呼喊与细语》上映后,掀起了反伯格曼倾向的高潮,瑞典各大媒体上甚至展开了一场关于瑞典电影发展道路的大讨论。事实上,作为一个在自传中坦白人格缺陷的人,伯格曼的缺陷,是人类共有的缺陷,而他把这缺陷转换成电影和戏剧,大多数作品都试图表现现代西方社会中人的精神危机和心理状态,而不是去直接描写社会。

开头说了,伯格曼的电影大量涉及灵与肉、生与死、信仰与怀疑的严肃议题,显得很晦涩,加上作品数量巨大,读者很难一下子理解他的电影,但是自传《魔灯》可以成为一把钥匙,去打开英格玛·伯格曼的人生大门。

读后感|读书笔记

读后感|读书笔记